关于【大禹治水的精神是什么】,大禹治水的品质,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

内容导航:1、“大禹理百川”,激励后来人2、大禹治水的精神是什么1、“大禹理百川”,激励后来人

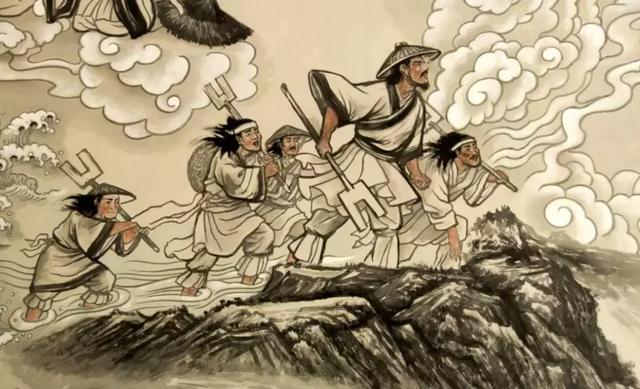

对于大禹治水的伟大崇高精神,先秦著作《尸子》曾云:

“禹之劳,十年不窥其家,手不爪(手上生不出指甲),胫(小腿)不生毛,生偏枯(半身不遂)之病,步不相过,人曰禹步”。

禹步,是说,大禹治水多年后得了跛足病,走路时,只能一足先行后拖行一足。

当年,大诗人李白游览黄河时,遥想大禹治水的不朽业绩,赞颂其坚韧品格和无私奉献的精神,写下了“大禹理百川,儿啼不窥家,杀湍堙洪水,九洲始蚕麻”的诗句。

意即,大禹为治理泛滥百川的洪水,不顾幼儿啼哭,毅然别家出走。在治水的日子里,他三过家门而不入,一心勤劳为公,这才治住了洪水,使天下人民恢复了男耕女织的太平生活。

大禹坚韧不拔的精神文化,铸造了中华民族的“民族魂”。

它似如“冬天里的一把火”,将困难彻底燃尽。这种精神文化,潜移默化地影响和激励着后来人。

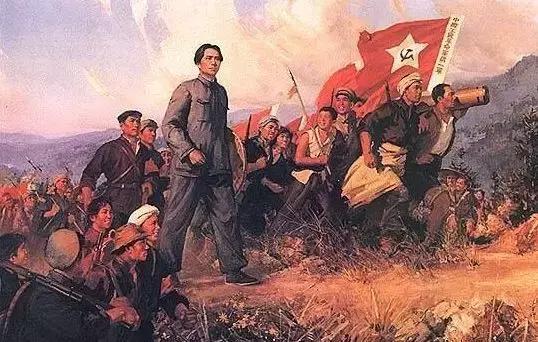

毛泽东不仅倡导学习、弘扬大禹坚韧不拔的精神,而且能够率先垂范。

大革命失败后,他领导在井冈山创建革命根据地时,由于国民党反动派的封锁,加之根据地人口少,产粮少,部队的生活非常艰苦。

因此,红军战士吃的是红米饭、南瓜汤,甚至吃的还不如这个,当时有的战士就说,咱们吃得这么差,你看毛委员吃的肯定是鸡和肉,和我们吃得不一样。

时任红四军组织干事的曾志同志,当听到此种议论后,曾两次突然闯进毛泽东的家里,随即掀开他家的锅盖,看看他吃的是什么,一看,吃的和战士们是一样的,结果回去就没话可说了,提疑问的战士也解除了心疑。

其实,当时毛泽东在给中央的信中已如实表明:

“好在苦惯了。而且什么人都一样苦,从军长到伙夫,除粮食外一律吃五分钱的伙食……因此士兵也不怨恨什么人。”

都“一样苦”、也“不怨恨”,十分利于共克时艰、创建革命根据地。

坚定的信念、克服困难的勇气,促使暂时弱小的红军,也逐步发展壮大起来。这其中,领导者率先垂范的作用尤为重要,即“船载千斤,掌舵一人”!

抗日战争进入相持阶段后,毛泽东在抗日军政大学演讲中,仍然坚守大禹坚忍不拔和无私奉献精神,他说:

“我们是长期战争,总归要打下去,一直到胡子白了,于是把枪交给儿子,儿子的胡子又白了,再把枪交给孙子,孙子再交给孙子的儿子,再交给孙子的孙子,日本帝国主义倒不倒?不倒也差不多了。”

这种抗战“接力赛”,必定夺取最后的胜利。

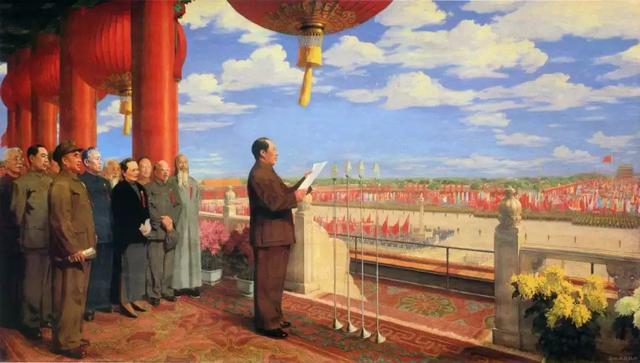

当1949年五星红旗在天安门广场升起时,美国驻华大使司徒雷登感叹道:“中国共产党之所以成功,在很大程度上是由于其成员对她的事业抱有无私的献身精神。”实际上,这种“无私的献身精神”,源于中国优秀的传统文化、尤其是大禹坚韧不拔的精神。

大禹坚韧不拔和无私奉献的精神文化,是“我们国家和民族的精神血脉”,我们“既要薪火相传、代代守护,也要与时俱进、推陈出新。”一个人如果没有坚忍不拔的志气,就不会有奋发向上的斗志,也成不了一个有成就、有作为的人。

2、大禹治水的精神是什么

大禹治水的精神:敬业精神、公私分明、大义凛然、无私奉献、勇往直前、不畏艰难的治水精神,大禹治水的精神是中华民族精神的源头和象征。大禹治水是中国古代的神话传说故事,著名的上古大洪水传说。他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,任崇伯和夏伯,负责治水。

《大禹治水》课文原文:

很久很久以前,洪水经常泛滥。大水淹没了田地,冲毁了房屋,毒蛇猛兽到处伤害百姓和牲畜,人们的生活痛苦极了。

洪水给百姓带来了无数的灾难,必须治好它。当时,一个名叫鲧的人领着大家治水。他只知道筑坝挡水,九年过去了,洪水仍然没有消退。他的儿子禹继续治水。

禹离开了家乡,一去就是十三年。这十三年里,他到处奔走,曾经三次路过自己家门口。可是他认为治水要紧,一次也没有走进家门看一看。

禹吸取了鲧治水失败的教训,采取疏导的办法治水。他和千千万万的人一起,疏通了很多河道,让洪水通过河道,最后流到大海里去。洪水终于退了,毒蛇猛兽被驱赶走了,人们把家搬了回来。大家在被水淹过的土地上耕种,农业生产渐渐恢复了,百姓重新过上了安居乐业的生活。

历史意义:

禹是治理洪水的领导人,但他为天下万民兴利除害,躬亲劳苦,手执工具,与下民一起栉风沐雨,同洪水搏斗。

大禹治水在中华文明发展史上起重要作用。在治水过程中,大禹依靠艰苦奋斗、因势利导、科学治水、以人为本的理念,克服重重困难,终于取得了治水的成功。由此形成以公而忘私、民族至上、民为邦本、科学创新等为内涵的大禹治水精神。大禹治水精神是中华民族精神的源头和象征。

本文关键词:大禹治水的精神是什么成语,大禹治水的品质,大禹治水的精神是什么样的,大禹治水的精神是什么两句话概括,大禹治水体现了怎样的精神。这就是关于《大禹治水的精神是什么,大禹治水的品质(“大禹理百川”,激励后来人)》的所有内容,希望对您能有所帮助!